色图 营造千年:从著明古建看中国古代工匠技艺传承发展演讲东说念主:刘畅 演讲地点:清华大学东说念主文清华讲坛 演讲时期:2024年12月

发布日期:2025-03-26 14:08 点击次数:126

色图

色图

刘畅 色图清华大学建筑历史与文物建筑保护参谋所长处,中国营造学社驰念馆馆长,勤劳于中国古代建筑史与文物建筑保护参谋。参与国度社科基金紧要神志“《营造要领》参谋与注疏”等30余项课题。出书《山西平遥镇国寺万佛殿与天王殿精细测绘敷陈》等专著18部,发表学术论文120余篇。

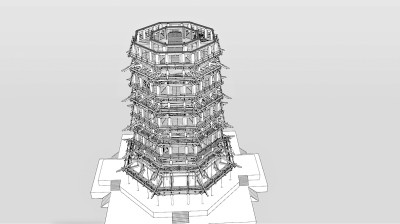

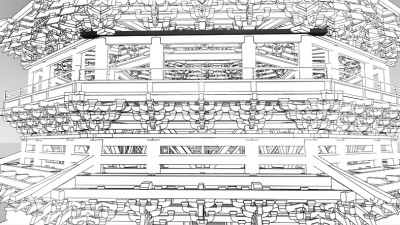

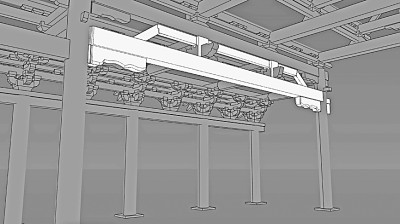

①应县木塔的“筒中筒”结构(深色部分)。

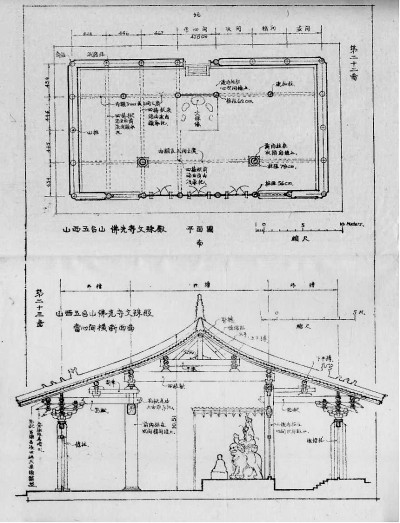

②梁想成先生测绘的五台山文殊殿图纸。

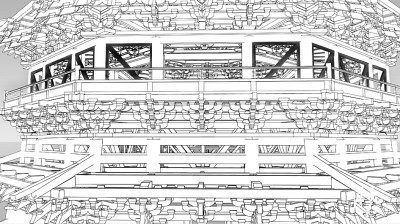

③应县木塔的斜撑(深色部分)。

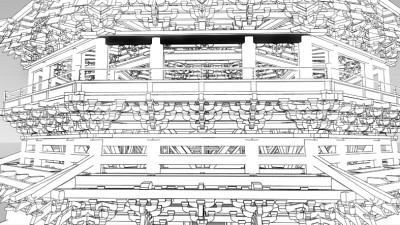

④应县木塔通长的阑额(深色部分)。

⑤应县木塔通长的普拍方(深色部分)。

⑥应县木塔的一层柱头铺作头跳华拱“直斫”(深色部分)。

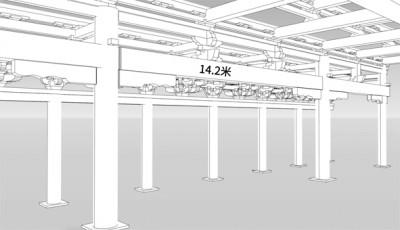

⑦文殊殿14.2米前檐由额。

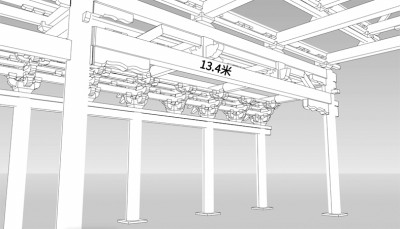

⑧文殊殿13.4米后檐由额。

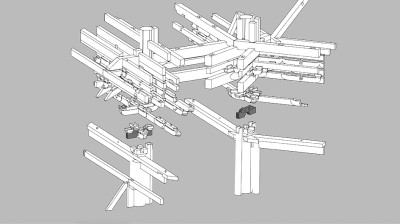

⑨叉手、绰幕方、侏儒柱、由额等一套组织。

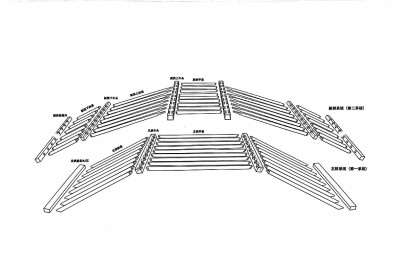

⑩闽浙木拱桥编木拱结构拆解图。

今天,与众人共享我认为最具代表性的几座中国古建筑,由此瓦解中国古代工匠的建筑身手传承与发展。

应县木塔

应县木塔始建于辽代清宁二年(公元1056年),高65.86米。应县木塔上匾额宽绰,都在说此塔的垂死价值,有的称“峻极神功”,有的称“永劫不雅瞻”。我认为其中最能顺应形容这座塔之特色的,是一块藏在木塔副阶部位的小匾,上头写着“百尺莲开”——百尺高塔的巨构就像是一朵阵势繁复的莲花在绽开。重重叠叠的斗拱,一层一层的屋檐,出来的平坐,平坐里面的柱子,架着的外檐铺作,里面的内檐铺作,能恍惚看到的内层结构,都让东说念主赞颂不已。这样一朵巨型的“莲花”,视觉冲击力令东说念主印象深入。可是,想在这座“百尺莲开”的雄壮建筑结构体内找到一朵雕塑的莲花,却是找不到的。

从举座结构来说,老一辈学者常会提到应县木塔是“筒中筒”结构,试验上它是一个复合的“筒中筒”结构(图①)。外部(算上门窗)是一层八边形结构,而里面(算上栅栏)也能组成另一层八边形结构,表里这两层筒并非简短的套娃结构,之间还有许多小结构将它们联结在一齐,这些结构便是各层的骨架,天然还包括铺板方、大场所等,它们共同组成一个复合的举座,且立柱层莫得斜撑,是筒中筒摞在一齐。这个结构是保证应县木塔能够留存于今的第一个成分。

第二个成分,咱们称之为刚柔相济的层叠结构。应县木塔除了“筒中筒”结构外,还有许多头绪上强度相等大的部分,许多木头紧密累叠、咬合在一齐,酿成刚性层。木塔的刚性层许多,举例立柱上的一圈叫铺作层,平坐上头的平坐铺作层,以及平坐柱——即平坐里面的柱子,有好多斜撑撑着它,这些都是刚性层。不外刚性过大,会导致摇晃起来经受地震力的才略不够强,因此还需要柔性层的互助。柔性层简短来说便是立柱层,尤其是明层的立柱。这些立柱顶部撑持着刚性层,底部也“踩”在刚性层上。当地震降临时,这些立柱随之摇晃,况且由于表层刚性层的荷载,它们具有止境强的自归附才略。

第三个成分是古东说念主筹画的应县木塔柔性层不仅相对柔,还能保证一定的刚度。木塔明层的立柱间,在之前正面双方的次间和45度的斜面都有许多斜撑(图③),这些斜撑砌在墙体里面,进展了很大的撑持作用。缺憾的是,1934至1935年,当地乡绅误将这些夹泥墙捣毁,止境于拆掉了斜撑,这导致木塔的柔性层过柔,今天木塔出现歪斜等许多结构问题都与此联系。

第四个成分是木塔内通长的阑额(图④)和普拍方(图⑤)。应县木塔的每一面有三大间,表面上中国古建每一间都是寥寂的单位,阑额亦然一根一根的。阑额之上是普拍方,普拍方分段并不新奇,而在应县木塔中,普拍方通常是一整根。还有立柱,一面的四根立柱分出三间,一朝阑额穿过立柱头,相应的许多细部结构就会发生变化。咱们将这组阑额、普拍方、立柱的结构单独抽出来不雅察会发现,立柱眼下分叉,叉在平坐斗拱里面,允许它舞动。阑额和普拍方则是一整根,阑额会穿过立柱的头,而立柱和表层斗拱的结合不像平淡大地上的单层建筑那样,立柱头出栌斗榫径直插住栌斗,而是被阑额所穿透。这一方面保证了这一面的完整性,另一方面也为空间施工提供了便利,不错稍微颐养栌斗间距,允许立柱施工的裂缝稍大一些。这是一个相等机密的筹画,既便于施工,又增强了木塔每边的举座性。

第五个成分是“一层柱头铺作补强”。一层铺作,即最基层的斗拱。木塔的分量一层一层压下来,越到底下越重。一层的平淡柱头铺作蚁集受力能够达到50吨傍边,而内槽的柱子受力可能达到100吨傍边。修建应县木塔的古代工匠们领会意志到了这少量。咱们说“立木顶千斤”,一根耸立的柱子承压受力100吨是莫得什么问题的。但是淌若在柱子上头再加一个小构件,且它的木柴纹理为横向,那这个部分便是最薄弱的。刚才提到的栌斗联结斗拱最底下的阿谁构件便是这样的,相等危境。是以应县木塔从表层到基层,栌斗的尺寸有三个规格:第五层、第四层一个规格,第三层稍大一圈,到了二层再大一圈。到了一层,淌若再大一圈,例必影响好意思不雅,于是工匠们在斗拱上大作念著作。一层柱头铺作有一个特殊的构件——头跳华拱,头跳华拱一般是一个弓形构件,但是应县木塔一层的头跳华拱被直直切了一刀,酿成了一个直头,梁想成先生称这种作念法为“直斫”(图⑥)。这种作念法莫得出现在梁想成先生见过的其他建筑上,也险些没出现在我见过的其他建筑上,而且也未出现在应县木塔其他层上。那么为什么这样的作念法偏巧出现在此处?原来在此要加一根辅柱,托住直斫的华拱,这样就能无缺地和辅柱头开叉相咬合。

内槽的内、外侧依然如斯。在应县木塔一层柱头的位置,高跟美女表里斗拱蚁集受力的部位别离秉承了直斫的华拱阵势。根据已有信息分析,当初诞生木塔的工匠不仅知说念淌若一层栌斗和华拱叮嘱的场所跟二层一样,就容易出现问题,是以要加辅柱,要把华拱作念成直斫的,跟辅柱相交;工匠们还知说念在外边的柱头铺作受力50吨傍边,而里边受力更大,杰出了50吨,是以加一根辅柱并不释怀,因此加了两根,里外都加。领会,这些古代工匠的心想口角常紧密的。他们不仅能编织出一朵空间中的大莲花,还能够粗略估算木塔举座的分量,木构架的分量,木构架加上屋面、佛像的分量,以及这些分量递变到什么进度之后可能导致构件承受不了。

天然,咱们也不成苛求古代工匠。当年他们能够作多样充分的估算,但却无法估算到修建木塔的木柴在承受一千年的力后会缓缓蠕变、缓缓发生黏弹性变化,最终被压溃。如今的咱们就在想考,怎样经管古代工匠们莫得经管的木塔结构问题,不仅要经管变形问题,还要接洽怎样改善受力体系中那些薄弱情势。

佛光寺文殊殿

第二个案例是五台山佛光寺的文殊殿。该殿建于金代天会十五年(公元1137年)。1937年,梁想成先生带着林徽因先生、莫宗江先生去佛光寺测绘时也测量了文殊殿(图②)。测绘之后,梁想成先生说文殊殿匠东说念主对物料的把抓、对大跨度的末端存止境极端的见识。

文殊殿面阔7间,进深4间。一般这样边界的古代屋子需要横向8根柱子、纵深5根柱子,共40根柱子,密密一滑,规章程矩。诞生文殊殿的工匠却不宁愿只是使用这样的结构,他们诞生了一个大空间,底本中间需要18根柱子的场所只用了4根,因此留出很大的跨度,需要用木头的额或者梁来经管问题。于是文殊殿第一个跨度达到14.2米(图⑦),一根木料跨过这样的长度。梁想成先生测量后发现,该木料有75厘米高、53厘米宽,木料的梁高跨度比不及1∶20,是以天然木料跨度很大,但是在当年的匠东说念主心目中是相对安全的。第二个跨度达13.4米(图⑧),用的木料有48厘米高、33厘米宽,秉承了比拟原始的桁架体系。桁架体系里有些构件协同起作用。第一组构件梁想成先生称之为叉手,是两根斜撑,把表层的荷载传递到基层这根额的两侧。第二个构件叫绰幕方,是一根长条,跟叉手搅在一齐,酿成了一个拱一样的结构。第三个构件叫侏儒柱,一方面研究落魄,一方面固定了底下乳栿的后尾。然后才是这根承重的构件,梁想成先生称其为由额,由于由额跨度大,双方需要撑持,是以他以为两个合㭼(我倾向于叫它雀替)也起了作用。总之,古代工匠将叉手、绰幕方、侏儒柱、由额、合㭼等一套构件组织起来,起到了承重作用,用一组稍小的木料取代了一根巨大的木料(图⑨)。

这里其实存在着建筑的一层“窗户纸”,我一直怀疑金代的匠东说念主是不是照旧把它捅破了。这便是看建筑受力的情况有几种荷载。一个是来自表层屋面的荷载,通过两个点传导下来,一个是底下那一双,两根乳栿压在了侏儒柱的下方。淌若上头的荷载通过两个斜撑传递到由额两侧,侏儒柱双方的荷载蚁集压在了底下的由额之上,那两根侏儒柱可能受压,也可能像桁架结构里面的连杆一样受拉。我不知说念那时的匠东说念主有没挑升志到这少量,有莫得在细节榫卯的筹画上一反常态,让侏儒柱下方在受拉的情况下,匡助拉起底下的由额。

为了进一步领略佛光寺文殊殿的跨度和用材,咱们不错把它们与故宫太和殿的同类情况对比一下。佛光寺文殊殿用的大要是宋金时期的木料,那时候的木料分为大料模方、广厚方、长方、松方、小松方、常使方、官样方、截头方、材子方、方八方等。其中大料模方、广厚方、长方、松方这些当作全条料,即整根原木采来,四方净一净,通盘一条使用。而小松方以下的常使方、官样方、截头方、材子方、方八方等都是全条料切割开的,不太合适用作大梁。文殊殿那根14.2米的跨梁,长达40尺以上,高度是75厘米(2.5尺傍边),不错当作广厚方。另外那根13.4米的小物料,具有广厚方的长度,却未秉承广厚方的厚度。而太和殿中最长的物料是11.2米,比佛光寺文殊殿的第二跨还要短2.2米,这就弥散让东说念主骇怪了。如今的咱们很难遐想,当年修造文殊殿的工匠如斯踊跃,他们使用了一根小料,拼一拼、弄点榫卯,就敢撑起这样大的跨度。再进一步,咱们不错遐想当年的施工现场,工匠挑选这些木料时是不是毛骨屹然?他们需要去触摸、去检察木料的情况,望望木料是否湿气,还要敲击木料、通过声息判断有莫得孔洞虫蛀。一位工匠在木料这端拿榔头敲敲,另一位工匠在那端摸一下感受振动情况,以判断木料是不是纹理引导。咱们致使不错推测,那时的工匠需要转换系数的感官去挑选这样大跨度的木料,最斥逐尾筹画上这般的果敢,在近九百年后仍旧不错给咱们极大荡漾。

汴水虹桥

汴水虹桥建于北宋年间(公元1013年至1048年)。它之是以得名“虹桥”,是因为桥身莫得支撑、像彩虹般悬于水面,因此也被称为“无脚桥”。有东说念主认为“无脚桥”并不崭新——在欧洲,这种桥被称为达·芬奇桥,因为达·芬奇的手稿中绘画过访佛的桥梁。达·芬奇作为军事工程师,筹画的桥梁旨在快速搭建,以供队列飞速通过。他参谋筹画此桥的方针是让桥能快速搭建,同期桥梁的构件之间还能咬合,结构踏实足以承受湍急河水的冲击。达·芬奇无意还受到过前东说念主联系推行的启发,他也曾试验过凯撒在《高卢战记》里提到的莱茵桥,这可能启发了他。

从年代先其后说,达·芬奇活命在15世纪,而汴水虹桥则建于11世纪。北宋时期,东说念主们率先尝试在汴河上搭建此类桥梁,但效果并不堪利而且奢靡很大。“天禧元年(公元1017年)正月,罢修汴河无脚桥。初内殿承制魏化基言,汴水悍激,多因桥柱坏舟,遂献此桥木式,编木为之,钉贯其中。诏化基与八作司营造,至是,三司度所废工逾三倍,乃请罢之。”(《宋会要辑稿》)其后,夏竦守青州时,一位曾是军东说念主的牢城废卒向他提议了将这种灵巧结构滚动为试验可施工结构的方法,并在青州凯旋搭建了桥梁。“明说念中(公元1032年至1033年),夏英公守青,想有以捍之。会得牢城废卒有智想,叠巨石固其岸,取大木数十相贯,架为飞桥,无柱。于今五十余年,桥不坏。”(《渑水燕谈录》)尔后,陈希亮驻防宿州,在宿州也搭建了访佛的桥梁,他秉承的技艺亦是源自青州。“庆历中(公元1041年至1048年),陈希亮守宿,以汴桥屡坏,率尝损官舟害东说念主,乃命法青州所作飞桥。于今沿汴齐飞桥,为交往之利,俗曰虹桥。”(《渑水燕谈录》)从此汴河上的桥梁都秉承了这种飞桥筹画,此类桥梁在中国取得了飞速擢升。

岂论是达·芬奇如故向夏竦提议建议的牢城废卒,他们都领有访佛的精妙构想,且中国的构想形式是从北宋高出到了明清期间。明清时期,在福建北部和浙江南部的山区,有许多编木拱桥。建桥的工匠们意志到要末端这种工程结构,仅靠摩擦力是不够的,一定要进行加固。于是工匠们拿出我方的“看家智商”:作念榫卯。他们将摩擦节点矫正为纵向开榫卯的构件,也便是“毒头”,并将拱分为两组:主拱和副拱。主拱由三根插入毒头的构件组成,而副拱则时常由五段插入两个毒头的构件组成。主拱的水平部分称为平苗,斜向部分称为斜苗;副拱有平苗、上斜苗和下斜苗(图⑩)。这两个拱交叉咬合,再搭上楼平苗(即楼面),就完成了整座桥梁的搭建。这套体系中最早被发现的桥梁是位于浙江丽水庆元县的如龙桥。如龙桥领有小楼、桥亭、廊子,外不雅致密。昆明理工大学刘妍淳厚看望发现,该桥的楼面平苗是单独架设的,最上方粗壮的部分便是楼面平苗,其下方有修理、加工陈迹。最终的论断是,这座桥最早建于明代天启五年(公元1625年)。它底本可能是一座简短的桥梁,其后因出现问题而进行了从头修缮,工匠们于是秉承木拱编织技艺加固底部。能够佐证这个发现的最垂死凭证,便是斜苗的苗头有联结的孔眼,这些孔眼是通过拴绳拉拽苗杆而酿成的。因此咱们判断,原来的桥面出现了不踏实的情况,于是诞生者在底部编织拱桥,因为不好拼装,是以进行了一系列拉拽职责以末端桥梁结构的踏实。

咱们在不雅察明黎明期、18世纪昔日的桥梁时,通常会发现它们存在一种裂缝:桥梁主拱毒头的位置并莫得严实地压在副拱的斜苗上。换言之便是编织不够紧密,这个问题被称为耸肩,一朝出现这个问题,桥梁就容易发活命动致使损坏。另外,桥梁副拱的斜苗也可能出现访佛问题。关于编木拱桥而言,淌若编织不紧密,就有倒塌的风险。对此,这一时期的工匠们有我方的经管方针——他们在副拱的上斜苗与副拱的上毒头联结的场所,让上斜苗穿透毒头出来。上斜苗干涉毒头的孔眼要么留有肩膀,跟着修理渐渐压紧;要么不作念肩膀,使其缓缓能够天然压紧。也便是说,在装配桥梁流程中,匠东说念主会把主拱的毒头和副拱的上毒头绑在一齐,用绳索摽、用撬棍撬、用锤子敲,用多样方法使其越束越紧,让这两个毒头能够紧密地贴在苗杆上,最斥逐尾桥梁的踏实,这便是建筑工艺的变嫌。

av女优的现场通过试验明清时期编木拱桥在闽浙地区的发展,咱们能够发现,相同一个建筑边界的技法,不管是源于达·芬奇如故宋代牢城废卒抑或是当地匠东说念主,其发展是各不调换的。达·芬奇的桥梁筹画在欧洲并莫得太多留存,而在中国,这样的桥梁却飞速遍布了闽浙地区。

小结

通过以上对古建筑以及古代工匠的技艺分析,我但愿不错匡助在座诸君张开遐想的翅膀,总结当初古建筑的修造现场,去见证当年工匠们的想想火花迸发:当年应县木塔修建时,匠东说念主们有着紧密的想想和技艺,以及我方的意象公式;佛光寺文殊殿修建时,工匠内心不仅有踊跃的悉数,还有我方的物探形式来顺应选材与此法匹配;北宋夏竦守青州时献策修桥的牢城废卒,以过甚后明清时期的宽绰造桥工匠,对编木拱桥进行了多样变嫌尝试。

在这些古代建筑闪光点的背后,是数目弥散多的匠东说念主、弥散丰富塌实的匠作传统。我慑服,这对现在的咱们是有启发趣味的。

(本讲座稿件由清华大学新闻与传播学院博士生牛雪莹整理,有删省)

(智商土片由演讲东说念主提供)